Bis heute wird die Frage, ob und wie der „Zivilisationsbruch“ Holocaust mit künstlerischen Mitteln dargestellt und bearbeitet werden kann, kontrovers diskutiert. Trotzdem wurden nicht erst seit der Befreiung sondern bereits im Angesicht der Verfolgung und Vernichtung auch Literatur und Kunst zu wichtigen Mitteln, um das Erlittene aufzuzeichnen und zu verarbeiten. Heute sind Tagebücher und Erzählungen aus den Jahren des Holocaust für uns wertvolle Dokumente, die unter abenteuerlichen Umständen gerettet werden konnten, und in die sich die Erfahrungen der Zeit oft in literarisch bearbeiteter Form eingeschrieben haben. Nach Ende des Krieges wurden Literatur und Lyrik zu Medien, um die Erinnerungen festzuhalten und auszudrücken. Am Anfang standen meist reportageähnliche Erfahrungsberichte, deren Ziel vor allem die umfassende Dokumentation des erlittenen Schreckens war. Bald wurden auch fiktionale Genres wie der Roman zur Ausdrucksform bearbeiteter Erinnerungen. Bücher über den Holocaust wurden auch ein wichtiges Medium der Vermittlung. Das Bild ganzer Nachkriegsgenerationen vom Holocaust wurde geprägt vom populären „Tagebuch der Anne Frank“. In der DDR erreichte ein Roman über das Konzentrationslager Buchenwald eine ähnliche geschichtsbewusstseinsbildende Bedeutung: „Nackt unter Wölfen“.

Schreiben nach und über den Holocaust bedeutete immer auch die Grenzen des Sagbaren zu strapazieren. Wie, mit welchen sprachlichen Bildern und Ausdrucksmitteln ließ sich ein solch präzedenzloses Verbrechen ausdrücken? Jüdische Dichter wie Paul Celan und Nelly Sachs suchten nach Sprachbildern, um das Unsagbare auszudrücken. In ähnlicher Weise versuchten spätere Autoren mit Hilfe der Literatur, den Raum der Sprache zu nutzen, um den Leserinnen und Lesern Spielraum für ihre Imagination zu lassen. Trotzdem stieß die Vorstellung, den Holocaust literarisch „bewältigen“ zu können auch auf Widerspruch. Theodor Adornos oft strapaziertes Diktum „nach Auschwitz Gedichte zu schreiben ist bararisch“ beinhaltete aber von Anfang an auch das Wissen darum, dass den Überlebenden oft kein anderer Ausweg blieb, um das Erlittene auszudrücken.

Heute zeigt sich, dass auch die dritte Generation nach Kriegsende noch immer die Literatur als Medium nutzt, um die fortdauernde Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu führen. Dabei ist der Holocaust auch in der Literatur längst zu einem Topos geworden, der sich zunehmend auch von seinem historischen Kontext löst und als Metapher für 'das Böse' schlechthin verwendet wird.

Unser Newsletter versucht einige Facetten des Verhältnisses von Literatur und Holocausterinnerung aufzuzeigen, die gleichzeitig verschiedene Formen von Holocaustliteratur vorstellen, unterschiedliche Rezeptionskontexte und Zeiten nachzeichnen und Zugänge zum Lernen über den Holocaust mit Hilfe und durch Literatur aufzeigen sollen.

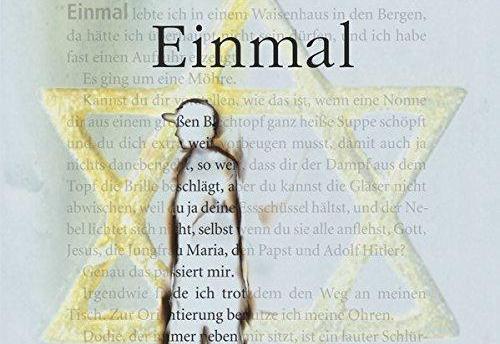

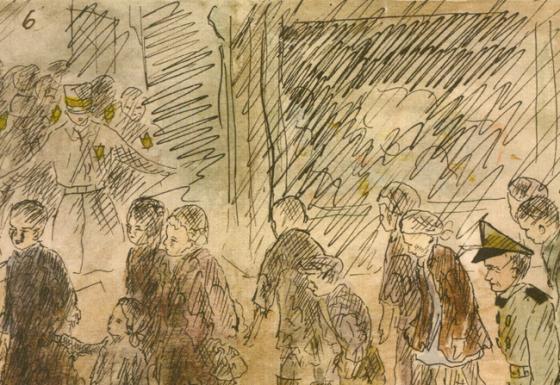

Der Überlebende und Kinderbuchautor Uri Orlev berichtet im Interview über seinen persönlichen Umgang mit der Vergangenheit und ihre Bedeutung für seine literarische Arbeit. Dr. Noa Mkayton analysiert literarische Zeugnisse und Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen aus der Zeit der Shoah. Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann stellt die Entstehungsgeschichte des Romans „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz und seine Rezeption im Kontext der DDR-Erinnerungskultur vor. Dr. Gabriele von Glasenapp analysiert in ihrem Beitrag die zentralen Merkmale kinderliterarischer Holocaust-Erzählungen und stellt drei Werke näher vor. Auf diese Weise werden verschiedene Gattungen - Kinderbuch, Tagebuch, Roman - mit unterschiedlichen literarischen Bearbeitungsformen in Beziehung gesetzt. Während Orlev seine eigenen Kindheitserinnerungen in Büchern bearbeitet, die damit gerade auf jugendliche Leser als Zielgruppe zielen, ermöglichen die literarischen Zeugnisse von Kindern aus der Zeit des Holocaust, wie Noa Mkayton zeigt, die Reflexion von Strategien des Umgangs mit der Erfahrung von Verfolgung und Demütigung im Kontext kindlicher Entwicklung. Sie sind damit nicht nur historische Quellen, sondern müssen auch in ihrem spezifisch literarisch-sprachlichen Charakter ernstgenommen werden. Bei Apitz hingegen dient der Roman als fiktionales Medium der Verarbeitung von persönlichen Erinnerungen, zeigt aber gleichzeitig wie formbar Geschichte im Zeitalter des Kalten Krieges und angesichts ideologisch bedingter Tabus und Leerstellen werden musste.

Neben Texten zu unserem Schwerpunkt finden Sie auch in diesem Newsletter wieder Neuigkeiten und Berichte aus Yad Vashem und den deutschsprachigen Ländern. Neben aktuellen Projekten und Initiativen dokumentieren wir auch die Verabschiedung unseres langjährigen Partners aus Nordrhein-Westfalen, Theo Schwedmann, der durch seinen persönlichen Einsatz die Zusammenarbeit mit Yad Vashem nachhaltig geprägt hat.

Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Feedback und wünschen Ihnen einen geruhsamen Jahreswechsel und ein schönes und erfolgreiches neues Jahr!

Ihre,

Deborah Hartmann

Interview mit dem Überlebenden und Autor Uri Orlev

Über seine Erfahrungen während des Holocaust hat er mehrere Bücher geschrieben, u.a.:

Die Bleisoldaten. Beltz &Gelberg 1999;

Das Sandspiel. Elefanten Press 1994;

Insel in der Vogelstraße. Ravensburger Verlag 1986

Aktuelle Kinderliteratur über den Holocaust

Text- und Bildzeugnisse jüdischer Kinder und Jugendlicher aus der Zeit der Shoah