Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen wieder eine neue Ausgabe unseres deutschsprachigen E-Newsletters präsentieren zu können. Wie in der letzten Ausgabe erwähnt, knüpft dieser Newsletter thematisch an den vorherigen an und beschäftigt sich mit der Zeit nach 1945 und der Nachgeschichte des Holocaust.

Die in den letzten Monaten öffentlich geführten Diskussionen rund um die Beschneidung oder aber über das Vorgehen Israels im Konflikt mit der Hamas in Gaza haben erneut gezeigt, dass jüdisches Leben in Deutschland und Österreich nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist. Immer wieder finden sich Juden in der Situation wieder, sich innerhalb ihrer nichtjüdischen Umgebung positionieren zu müssen und ihre individuellen religiösen, kulturellen und politischen Selbstentwürfe gegenüber ihrer Umwelt zu erklären, wenn nicht sogar verteidigen zu müssen.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Newsletter unterschiedliche Aspekte hervorzuheben, die die Komplexität jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum wiedergeben.

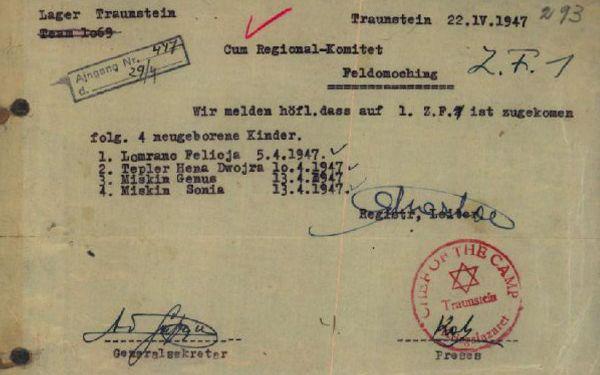

Der Artikel von Dr. Susanne Urban beschäftigt sich mit der unmittelbaren Zeit nach der Befreiung und beschreibt das Leben in den Displaced Persons Camps. Uriel Kashi widmet sich in seinem Beitrag den jüdischen Studierendenverbänden der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik. Esther Rachow beleuchtet in ihrem Artikel die Perspektiven jüdischer KommunistInnen auf Remigration und Antisemitismus in der frühen DDR. Dr. Uri Kaufmann zeichnet in seinem Beitrag die Entwicklung jüdischen Lebens in der Schweiz nach. Mit dem Essay von Romina Walloch begeben wir uns dann in die unmittelbare Gegenwart und werfen die Frage auf, was es bedeutet, im Jahr 2012 als Jüdin in Deutschland zu leben. Somit reicht die Bandbreite der verschiedenen Artikel von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zum Jahr 2012. Selbstverständlich kann aber auch dieser Newsletter der Vielfalt und Heterogenität jüdischen Lebens nicht gerecht werden und nur einen kleinen Einblick in verschiedene Aspekte und Positionen ermöglichen.

Umrahmt werden die Artikel durch mehrere mit dem Themenschwerpunkt korrespondierende Buchrezensionen, sowie durch eine Besprechung der von der FU-Berlin erstellten neuen DVD-Reihe „Zeugen der Shoah“.

Wie immer finden Sie im Newsletter auch weitere Nachrichten aus Yad Vashem und den deutschsprachigen Ländern, sowie Termine der nächsten Monate.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre und freue mich über Anregungen, Hinweise und Kritik.

Ein schönes und gesundes Jahr 2013 wünscht Ihnen der gesamte Desk für die deutschsprachigen Länder.

Ihre

Deborah Hartmann

Perspektiven jüdischer KommunistInnen auf Remigration und Antisemitismus in der SBZ und frühen DDR

Jüdische Studierendenverbände im Nachkriegsdeutschland

Jüdische Displaced Persons: Trauma und Überlebenswillen

Jüdisches Leben in der Schweiz nach 1945