Photo 4613/451 des Archives de Yad Vashem

Le fonds d’archives Oneg Shabbat est la plus vaste collection connue de sources primaires sur la Shoah. Les documents de ce fonds d'archives exceptionnel ont été rédigés et collectés en temps réel par les victimes elles-mêmes alors que les atrocités de la Shoah étaient en cours.

Prêt du Żydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy de Varsovie, Pologne

La poupée lui avait été offerte par sa mère, Natalia, qui participait aux efforts destinés à faire sortir clandestinement des enfants du ghetto et fut sa seule amie durant ces longs mois de solitude dans sa cachette. Blessée au cours de ses activités de convoyage clandestin, Natalia dépêcha dans la cave un jeune homme qui expliqua à Zosia qu'elle devait venir avec lui. Le jeune homme installa Zosia dans un sac de charbon qu’il mit sur son dos. Alors qu'ils avaient déjà quitté le ghetto, Zosia réalisa qu'elle avait oublié sa poupée et demanda à revenir dans le ghetto, car « une maman n'abandonne pas son enfant… ». Ils retournèrent donc dans le ghetto dont ils s'enfuirent une nouvelle fois après avoir récupéré la poupée.

Collection d'objets de Yad Vashem

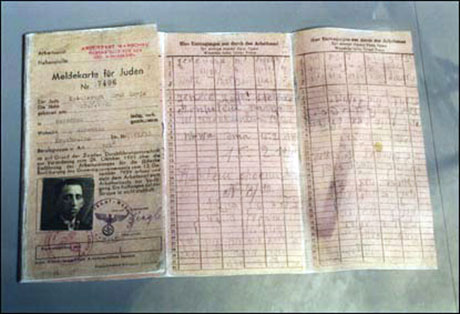

Srul Shaya Kalezyk écrit en polonais et en yiddish sur le permis de travail qu'il utilisait dans le ghetto avant sa destruction : « Je suis encore en vie. Je ne sais si je le serai encore demain. Il n'y a plus aucun Juif dans le ghetto de Varsovie à l’heure où j’écris. Je voudrais revoir ma femme bien-aimée et mes deux enfants chéris… Ce sont pour moi des jours terribles. Je veux vivre, je sens la fin venir. » Sur la deuxième moitié de la page, il écrit ces mots en yiddish : « Si quelqu'un trouvait ce que j'ai écrit, qu'il le fasse publier dans un journal pour que mes proches – qui pourraient avoir survécu – sachent qu'à ce moment-là, j'étais encore en vie ». Le permis de travail fut retrouvé dans les ruines du ghetto de Varsovie en 1965. On ignore quel sort Kalezyk a connu.

Collection d'objets de Yad Vashem

Collection d'objets de Yad Vashem

En 1939, les premiers décrets anti-juifs sont promulgués. Les Juifs sont contraints de porter un brassard blanc frappé d'une étoile de David bleue. Des mesures économiques sont prises à leur encontre et conduisent la majorité des Juifs de la ville à se retrouver sans emploi. Un Judenrat (Conseil juif) est établi sous la direction d'Adam Czerniaków et en octobre 1940, on annonce l’instauration d’un ghetto. Le 16 novembre, les Juifs sont transférés de force à l'intérieur du ghetto. Bien qu'un tiers de la population de la ville soit juive, le ghetto ne s'étend que sur 2,4% de sa superficie. Les nombreux réfugiés amenés à Varsovie portent la population du ghetto à 450 000 âmes.

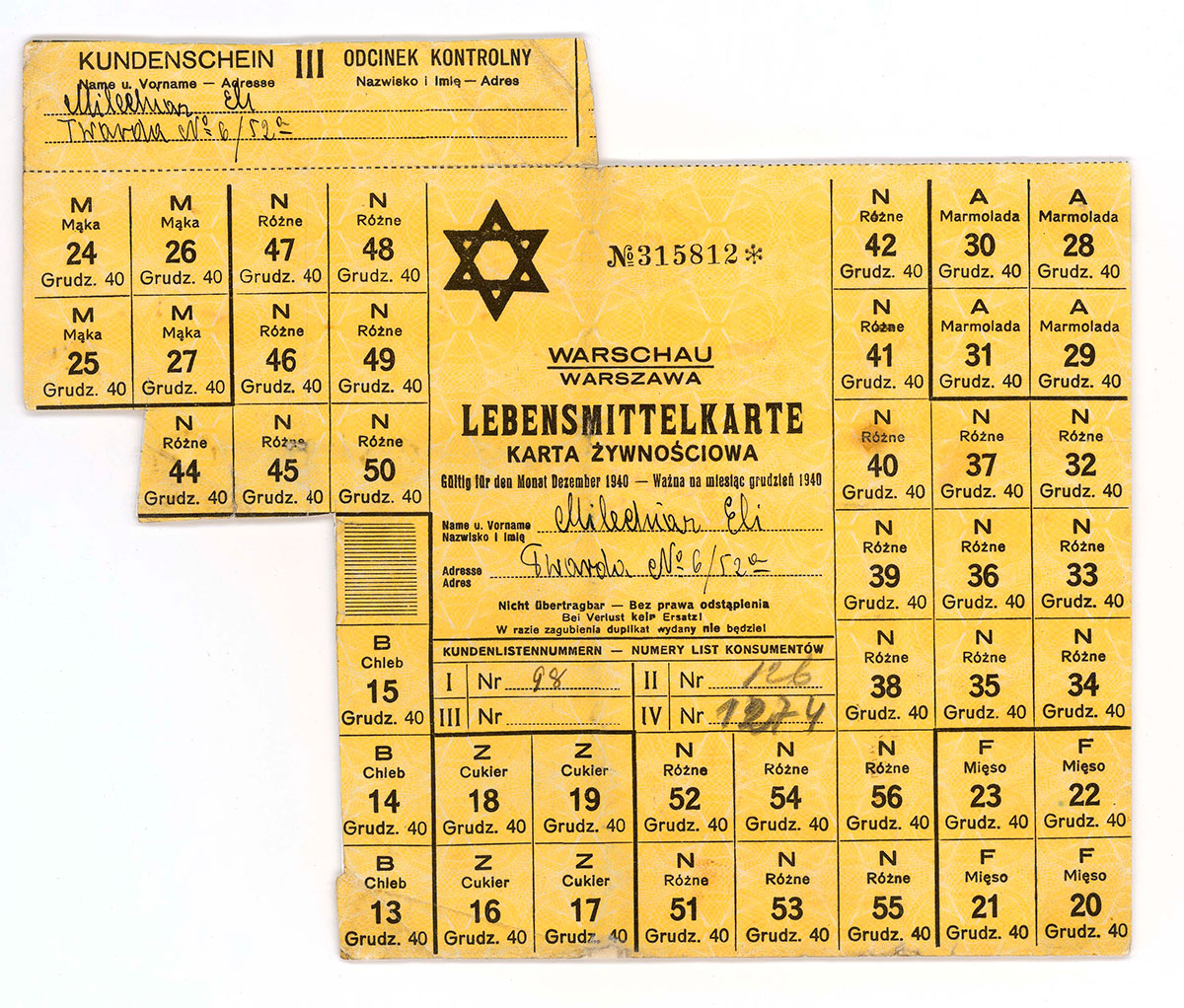

Cerné par un mur d’enceinte qu'ils ont bâti eux-mêmes et soumis à une surveillance stricte et brutale, les Juifs de Varsovie sont coupés du reste du monde. A l'intérieur du ghetto, la vie oscille entre le combat désespéré pour la survie et la mort qui guette du fait de la faim et de la maladie. Les conditions de vie sont effroyables et la surpopulation insoutenable. Il y a six à sept personnes par pièce en moyenne et la ration alimentaire journalière équivaut au dixième de l'apport calorique minimum requis. L'activité économique du ghetto est réduite au minimum et le plus souvent interdite, la contrebande de nourriture étant l'activité la plus répandue. Ceux qui prennent part à ce type d'activités illégales ou qui possèdent d’autres ressources sont généralement en mesure de survivre plus longtemps dans le ghetto.

Les murs du ghetto ne peuvent faire taire les besoins culturels de ses habitants et malgré les conditions de vie épouvantables dans le ghetto, artistes et intellectuels poursuivent leurs activités de création. Par ailleurs, l'occupation nazie et la déportation des Juifs vers les ghettos poussent les artistes à chercher une nouvelle forme d'expression pour exprimer la destruction de leur univers. Des bibliothèques et des archives clandestines (les archives Oneg Shabbat), des mouvements de jeunesse, et même un orchestre symphonique, se mettent en place dans le ghetto. Les livres, l'étude, la musique et le théâtre servent aux habitants de refuge pour échapper à la dure réalité qui les entoure et leur rappellent leur vie antérieure.

Surpeuplé, le ghetto devient un foyer d’épidémies mais les institutions de la communauté juive, en premier lieu le Judenrat et les organismes d'aide sociale, sont incapables d’enrayer l'hécatombe. Plus de 80 000 Juifs meurent dans le ghetto. En juillet 1942 ont lieu les premières déportations vers le camp d'extermination de Treblinka. Lorsque les premiers ordres de déportation sont donnés, Adam Czerniaków, le président du Judenrat, refuse d'établir les listes des personnes à déporter et au lieu de cela, il se suicide le 23 juillet 1942.