Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen wieder eine neue Ausgabe unseres deutschsprachigen E-Newsletters präsentieren zu können. Sie beschäftigt sich mit dem Leben von Juden und Jüdinnen in Deutschland und Österreich vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten im Januar 1933 bzw. vor dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 an das ‚Dritte Reich‘. Obwohl das pädagogische Konzept Yad Vashems vorsieht, die Lebensgeschichten der Opfer und Überlebenden in ihrer Vollständigkeit in den Blick und damit auch das Leben von Juden vor und nach dem Holocaust wahrzunehmen, gibt es bislang doch erst wenig eigenständiges Material, das sich ausschließlich mit diesen jeweils spezifischen und individuellen Vor- bzw. Nachkriegsgeschichten befasst. Auch in den Seminaren der International School for Holocaust Studies wird diesen beiden Zeiträumen bislang wenig Platz eingeräumt. Auch wir fokussieren uns - nicht zuletzt aufgrund der Vielschichtigkeit der Lebensgeschichten und ihrer Dilemmata während der Zeit des Holocaust - oft auf den Kern der historischen Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Menschen, die mit deren Schrecken konfrontiert wurden.

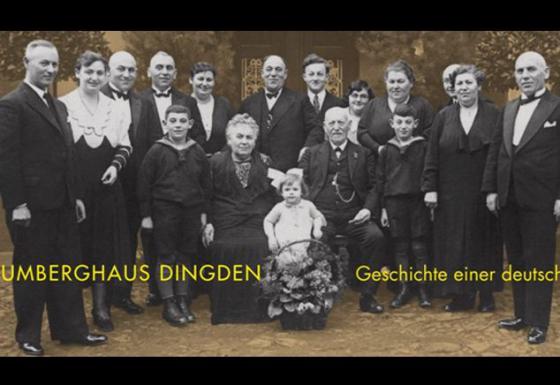

Daher haben wir uns dazu entschlossen, diese Leerstelle zum Ausgangspunkt des aktuellen und des nächsten Newsletters zu machen. Natürlich kann auch ein solcher Newsletter mit einigen wenigen Artikeln nicht der Herausforderung gerecht werden, das Leben von Juden vor dem Holocaust in seiner Vielfalt und Komplexität innerhalb eines transnationalen Europas darzustellen. Wir haben uns daher dazu entschlossen, einige vereinzelte Spotlights zu setzen und so verschiedene Aspekte jüdischen Lebens vor der Shoah innerhalb des deutschsprachigen Raumes aufzugreifen. Der Artikel von Momme Schwarz stellt die Arbeit der zionistisch-sozialistischen Bewegung Poale Zion vor und thematisiert deren Schwierigkeiten innerhalb des deutschen Judentums Gehör zu finden. Sara Yanovsky bearbeitet in ihrem Beitrag die Frage nach der Erziehung jüdischer Kinder in Wien vor 1938 und stellt dabei unter anderem die unterschiedlichen Ansichten und Debatten innerhalb der jüdischen Gemeinde Wiens in den Vordergrund. Wie sie deutlich macht stehen diese Diskurse auch im Zusammenhang mit einem immer stärker zu Tage tretenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich. Der Artikel von Susanne Wein befasst sich ebenfalls mit der Rolle des Antisemitismus zur Zeit der Weimarer Republik und thematisiert diesen im Kontext der parlamentarischen Arbeit im Reichstag. Dabei zeichnet sie auch die Situation von Abgeordneten jüdischer Herkunft nach. Ihre Biografien, die in den Fußnoten eingehender vorgestellt werden, geben ein realistisches Bild davon, dass die Eigendefinition nicht immer ausschlaggebend war und die Zuschreibung von Außen bei der Thematisierung jüdischen Lebens vor der Shoah immer mit berücksichtigt werden muss. Der Beitrag von Ulrich Hermanns befasst sich mit einem bislang selten berührten Aspekt, nämlich dem Leben von Juden abseits der Großstädte auf dem Land. Anfang Juni wurde in dem nordrhein-westfälischen Ort Dingden das Wohnhaus der Familie Humberg in einen Geschichtsort umgewandelt, der an das Leben der Familie erinnern soll.

Diese vielfältigen Aspekte jüdischer Existenz in Deutschland und Österreich, können natürlich nicht unabhängig von der Geschichte des Holocaust betrachtet werden, weshalb die einzelnen Artikel kurz darlegen, welche Konsequenzen die Verfolgung für die erwähnten Menschen, Organisationen und Gemeinden hatte.

Wir hoffen Ihnen anhand der Beiträge einen kleinen Überblick über die komplexen Zusammenhänge geben zu können, innerhalb derer sich das Leben der Juden Deutschlands und Österreich entfaltet hat und setzen diese Reihe im kommenden Newsletter fort, in dem wir uns mit der Zeit nach 1945 auseinandersetzen werden.

Wie immer finden Sie im Newsletter auch weitere Nachrichten aus Yad Vashem und den deutschsprachigen Ländern, sowie Termine der nächsten Monate.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre und freue mich über Anregungen, Hinweise und Kritik.

Ihre

Deborah Hartmann

Ein Ort der Begegnung: Jüdische Kinder an Wiener Schulen vor dem Holocaust

Abgeordnete jüdischer Herkunft und Antisemitismus im Weimarer Reichstag

Eine jüdische Randerscheinung – Der Poale-Zionismus in Deutschland