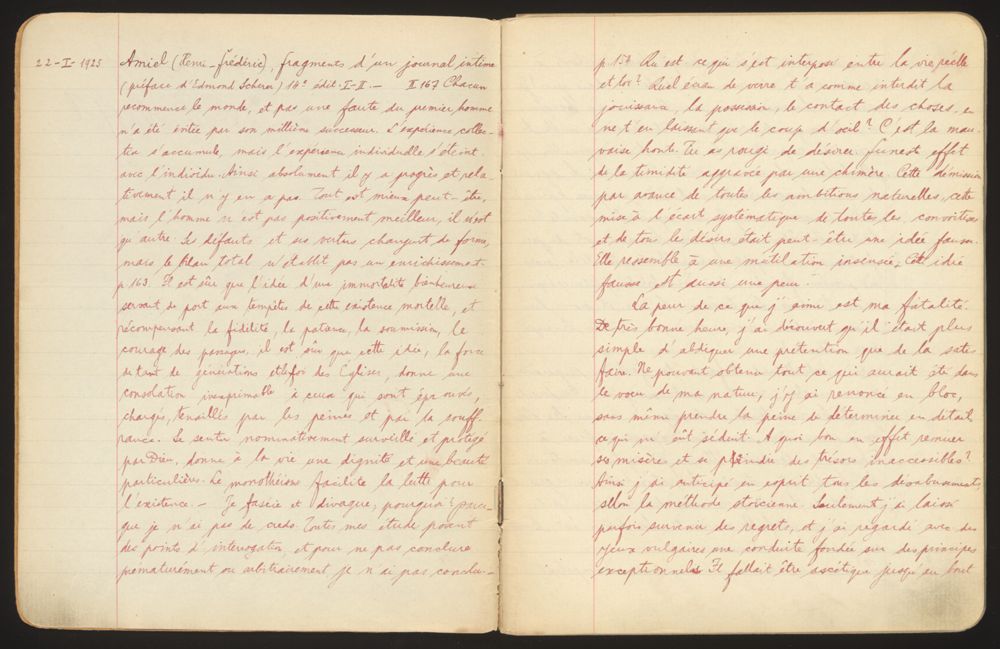

Photo extraite de l'Album d'Auschwitz.

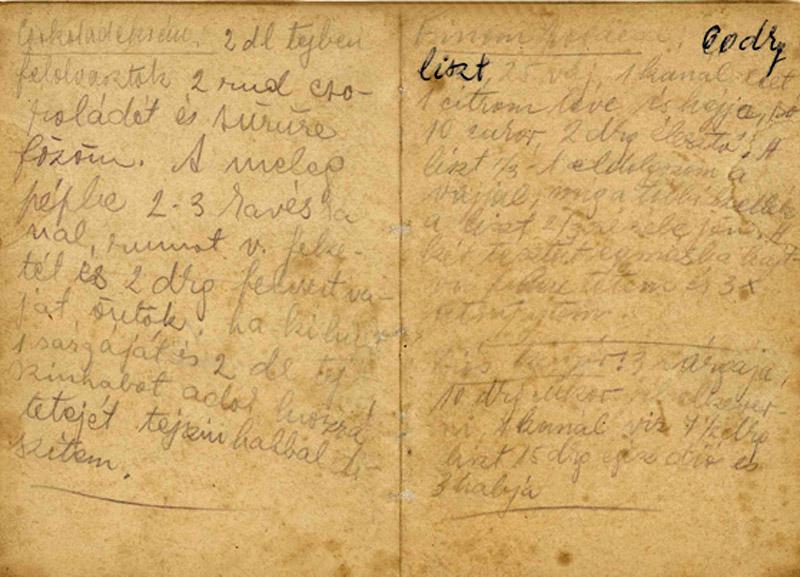

Recette de riz soufflé rédigée par une détenue hollandaise du camp de Ravensbruck

Archives photographiques de Yad Vashem

Camp de Bergen-Belsen, Allemagne : des rescapées reçoivent des vêtements à la libération en avril 1945.

Archives photographiques de Yad Vashem

Qu’ils soient de concentration ou de la mort, les camps ont accueilli des hommes comme des femmes, soumis au même traitement de déshumanisation et de mort.

Vers la fin des années 1980 des questions commencent à jaillir sur la façon dont les femmes juives ont traversé la Shoah. Comment ont-elles vécu les camps ? Ont-elles ressenti les mêmes manques ?

Une chose est sûre : de par sa nature intrinsèque, la femme n’a pas subi le monde des camps de la même façon qu’un homme. Eléments de compréhension avec Naama Shik, responsable du département Education et Technologie de l’Ecole internationale pour l’enseignement de la Shoah de Yad Vashem.

Les femmes, les reines de la débrouille

Ce qui caractérise les femmes, selon Naama Shick, c’est leur instinct ou leur stratégie de survie, qui se manifeste par une plus grande capacité à vivre ensemble. Elle explique :

« Dans les camps, les femmes sont plus solidaires, se serrent les coudes. Elles vont par exemple s’échanger les vêtements distribués arbitrairement par l’intendance du camp, en fonction de leur morphologie, de leur taille et de leur poids. Ce que les hommes ne penseront pas à faire ».

Une faculté de socialisation qui va les aider au quotidien. Dans le camp d’Auschwitz, rongé par le marché noir où un morceau de pain fait figure de monnaie de référence, les femmes troquent un quignon contre du fil et une aiguille – objets strictement interdits - pour raccommoder, à tour de rôle, les ourlets trop longs, les jupes déchirées. « Ce n’est pas totalement futile », pointe Naama Shik, « cela peut même s’avérer utile pour la survie, car dans les camps, il est important de bien paraître aux yeux des Allemands. »

Créatives, inventives, les femmes ont pu aussi se coudre des soutien-gorges et culottes avec les bandes de tissus récupérées en bas des robes des détenues de petites de taille. Là encore, elles prennent des risques, puisque les sous-vêtements sont proscrits.

Si les hommes vont surtout fonctionner par binôme, s’entraider sur le mode du 1 + 1, les femmes, elles, s’organisent entre communautés, par groupes de langues. Elles créent des réseaux d’entraide plus vastes et plus développés que ceux des hommes. Par exemple, les Françaises ont tissé des liens avec les Belges, détenues francophones ; les Italiennes, qui parlent également une langue latine ; et parfois aussi avec les Grecques, qui, comme elles, ne pouvaient s’exprimer ni en allemand, ni en yiddish - pour avoir parfois fréquenté les écoles de l’Alliance à Salonique, les Grecques maîtrisaient le français ou l'italien.

Manger ou cuisiner ?

Par nature, les femmes s’inscrivent davantage dans la sphère domestique que les hommes. La question de la nourriture en est un parfait exemple.

« Dans les camps, les hommes et les femmes ont souffert de la même façon de la faim. Ce sont des êtres humains avant tout. Mais on a vu que les femmes, par exemple, partagent plus équitablement la nourriture », pointe Naama Shik.

De là à dire que les femmes ont traversé la Shoah de manière plus morale que les hommes, comme certaines études l’avaient avancé il y a une vingtaine d’années, non, réfute Naama Shik.

« Les femmes sont plus enclines à aider, à soutenir, mais on ne peut pas dire qu’elles aient été plus morales ».

Le sujet de la nourriture est récurrent parmi les préoccupations des détenus, hommes ou femmes. Chez les hommes, les conversations tournent surtout autour des repas, de l'envie de manger. Dans Si j’étais un homme, Primo Levy raconte la souffrance de la faim, décrit avec force détails ces pasta qui lui manquent tant.

Les femmes, elles, s'échangent des recettes, racontent comment elles aiment préparer tel ou tel plat. « ‘Ah, si j’avais ne serait-ce que 2 œufs, je ferai ça’, se disent-elles en s’échangeant des conseils », note Naama Shik. « A Ravensbrück, elles ont même écrit des livres de cuisine. A Auschwitz, il était quasiment impossible de se procurer du crayon et du papier, mais dans les camps de concentration, cela a parfois été plus facile. »

Si la faim est souvent venue hanter les cauchemars des survivants masculins - un plat appétissant qu’on présente et qui soudain disparaît, ou une table qui se casse et le repas est gâché - dans les rêves des rescapées féminines, c’est le manque d’hygiène qui vient avant tout perturber le sommeil.

Préoccupations de femmes

Pendant toute la durée de leur incarcération, les conditions d’hygiènes sont particulièrement difficiles à vivre pour les femmes. Dans les camps, elles sont dans l’incapacité totale d’avoir une hygiène corporelle digne de ce nom. Naama Shik précise :

« On parle d’un monde où les toilettes sont un trou noir, sans papier. Les femmes sentent l’urine en permanence. Elles ont eu l’impression d’être étrangères à elles-mêmes, comme si ce n'était plus leur corps".

A Auschwitz, les femmes qui passent la sélection ont en général entre 16 et 40 ans – plus jeunes ou plus âgées elles sont considérées par les Allemands comme inaptes à travailler et donc envoyées directement à la mort. Ce qui signifie qu’elles sont en âge de reproduire, et donc sujettes aux menstruations. Mais pas pour longtemps.

« Auschwitz va accueillir des Polonaises, passées par de longs internements en ghetto, mais aussi des détenues qui arrivent de Hongrie, Hollande, Grèce, après une période relativement courte d’internement, dont le corps a moins souffert et est toujours régi par un cycle menstruel. Mais en général, en un laps de temps de deux semaines, plus aucune femme n’a ses règles dans les camps », précise Naama Shik, « cela s’explique par le choc psychologique qu’elle subisse et le changement d’alimentation ».

D’un côté, elles s’en félicitent, car une fois encore, dans cet univers concentrationnaire dépourvu de tout, il n’existe aucune sorte de protection périodique. Les femmes risquent la mort si du sang vient à s’écouler devant leurs kapos allemandes, particulièrement cruelles. Mais de l’autre, ces transformations psychologiques les inquiètent. « Elles en parlent entre elles, se demandent si elles pourront être mère un jour », explique Naama Shik.

Quant à la souffrance des mères, elle est elle aussi à relever, comme l’avait souligné Serge Klarsfeld :

« La capacité de survie des mères déportées dont les enfants avaient été tués, fut plus réduite que celle des pères. »

La mère se caractérise par son instinct de protéger sa progéniture, sa volonté de la sauver coûte que coûte. Les rares photos des sélections montrent souvent les femmes tenir leurs enfants dans les bras, refusant pour la plupart de les quitter, préférant mourir à leurs côtés plutôt que d’échapper à la mort. Quand, à partir de 1944, les Allemands séparent de force mères et enfants, par besoins accrus de main d’œuvre féminine, beaucoup se suicideront.

Déshumanisées et privées de féminité

Autre point qui différencie les femmes des hommes : les cheveux. Dans les camps, tous les détenus sont rasés. Pour autant, les deux sexes sont inégaux devant la pratique. Naama Shik explique :

« La première fois, les hommes décrivent ne plus se sentir des êtres humains. Puis, ils vont s’habituer. Et verront même un certain avantage à être sans cheveux, ce qui leur épargne les poux. Pour les femmes, chaque passage sous la tondeuse les prive à nouveau de leur féminité. Non seulement elles ne se sentent plus des êtres humains, mais elles ne se sentent plus femmes. Et ne s’y habitueront jamais ».

La notion de féminité est un sujet clé chez les femmes. Avec les conditions d’internement et la privation de nourriture, le corps change, les femmes perdent leurs formes, leur poitrine. Là encore, les survivantes confient leur désarroi devant ces évolutions morphologiques. « A la libération, les femmes ressemblent à des garçonnets de 10 ans », relève Naama Shik. En perdant leur corps de femme, elles n’ont plus aucun pouvoir de séduction. L’après les inquiète. Elles se demandent si elles pourront encore trouver grâce aux yeux d’un homme."

En contrepartie, les internées décrivent les femmes des SS qu’elles peuvent parfois apercevoir, comme d’une beauté extrême. « Pour elles dépourvues de formes, les os saillants et la peau grise, ces Allemandes propres, bien coiffées et bien habillées, sont tout simplement superbes. La notion est subjective. Dans les camps, le baromètre de la beauté est conditionné à la bonne santé et à la propreté. »

Pour autant, précise Naama Shik, il ne faut pas croire qu’il s’agit là du centre de leurs priorités.

« Les femmes des camps pensaient avant tout à leur survie, à la faim, à leurs proches. Parfois, elles avaient devant elles quelques minutes de répit pour se laisser aller à des confidences, quand elles étaient confinées au Block plus tôt que d’habitude. Mais ce n’est pas ce qui caractérisait leur quotidien. La plupart du temps, elles étaient trop éprouvées ou affamées pour penser ou s’épancher. »