- Accessibilité

- Langues

Recherche

Menu

Visite

Librairie

Faire un don

Réseaux sociaux

Langues

Accessibilité

Dimanche-jeudi 08h30-17h00

Vendredi et veilles de fêtes 08h30-14h00

Shabbat et jours fériés - Fermé.

Plus d'informations en amont de la visite

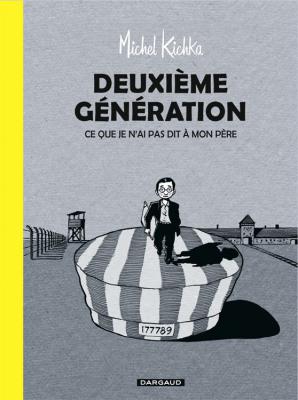

Né en 1954 en Belgique, Michel Kichka est le fils d'Henri Kichka, rescapé d'Auschwitz. Illustrateur et cartooniste célèbre, il enseigne à l'Académie des beaux-arts de Bezalel à Jérusalem. Depuis sa parution en France en mars 2012, son ouvrage « Deuxième génération : ce que je n'ai pas dit à mon père » a été traduit en plusieurs langues, dont le turc et l'allemand.

Votre père a-t-il lu votre bande-dessinée ?

Oui, mais après sa parution seulement. Il a mis un petit peu de temps à le faire. On a mis du temps à en parler. Ce n'était pas simple pour lui au départ car c'est très personnel, je parle publiquement de choses dont on n'a jamais parlé, et d'une certaine manière.

C'est pour cela que le livre est intitulé « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». J'étais prêt aux deux possibilités : qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas. J'ai décidé de faire ce livre et de dire des choses importantes, même si cela risquait parfois de déplaire, cela n'avait plus d'importance. Avant d'écrire le livre, j'étais préoccupé par sa réaction. Mais finalement ça a été une très bonne chose que je le fasse.

A-t-il aimé ?

Beaucoup. Il a fini par se rendre compte de l'importance du travail que j'avais fait. Cela nous a beaucoup rapprochés au niveau du dialogue entre nous. Il va souvent avec des écoles à Auschwitz, avant il prenait son livre, maintenant il prend aussi le mien.

Pour lui, mon travail est une prolongation du sien. Même si au départ il a été choqué par certaines choses que j'ai dites et que j'ai dessinées, finalement tout s'est bien mis en place dans son esprit. Tout est clair, on a pu en parler pas mal de fois. Il est très content, on est tous les deux les héros de ce livre. Il sent à quel point j'ai travaillé dans ma tête et physiquement pour faire ce livre. Il l'a beaucoup aimé et ça me fait plaisir.

Mais s'il n'avait pas aimé, cela ne m'aurait pas peiné, pas gêné, j'aurais été déçu mais pas plus. Parce que je l'ai fait pour moi ce livre, pas pour lui. Mais je savais qu'il allait le lire, donc je ne pouvais pas dissocier les deux.

Avez-vous lu le livre de votre père ? Pensez que vous savez maintenant dans les détails ce qu'a vécu votre père pendant la Shoah ?

Bien sûr ! J'en utilise un extrait dans mon livre. Je l'ai lu trois fois. Je l'ai lu à l'état de manuscrit. C'était un cahier de 350 pages, qu'il a écrit à la main pendant un an, peut-être même plus. Je l'avais trouvé très mauvais. Mon père sait écrire des lettres, il ne sait pas écrire des livres. Et puis cela m'a terriblement contrarié car j'apprenais plein de choses que je ne savais pas et je ne comprenais pas pourquoi il ne nous avait rien dit auparavant.

Son éditeur lui a dit qu'il allait faire un travail de rédaction et en supprimer la moitié. Mon père n'a pas été d'accord du tout. Il a dit c'est tout ou rien. C'est mon livre, personne ne va y toucher. Mais finalement il a compris que l'éditeur avait de l'expérience, qu'il fallait réduire, qu'il fallait diviser en chapitres, qu'il fallait des photographies pour agrémenter la lecture, pour que cela ne soit pas uniquement du texte. Et finalement le livre est beaucoup mieux que le brouillon qu'il avait fait, beaucoup plus lisible, beaucoup plus digeste et je l'ai lu une fois quand il est paru.

Pendant la rédaction de mon livre, je lisais des chapitres pour être sûr de ne pas me tromper. Il y a tellement de négationnistes, je ne voulais pas qu'on m'attrape à cause d'un fait qui n'était pas juste. Je m'en suis un peu servi comme référence historique. Quand je faisais des citations ou quand je parlais de ce qu'avait vécu mon père pendant la Shoah, je vérifiais que je ne me trompais pas. Par exemple, il y une page où il y a un extrait de son livre, en dessous il a une liste de tous les camps où il a été, c'est la table des matières de son livre. Je ne connais pas les noms de tous les camps, il y en a tellement. Et puis il y a des camps où il est juste passé et d'autres où il est resté. Il y a des camps qui ont beaucoup compté. A mes yeux, le camp le plus fort, c'est Buchenwald. C'est là qu'il est arrivé après la marche de la mort, après avoir perdu son père, c'est de là qu'il a été libéré. Il n'y est jamais retourné parce qu'il n'en a pas la force ni le courage. Je le comprends.

Les thèmes et les conversations ont-ils vraiment été abordés comme dans le livre, y a-t-il des éléments fictifs ?

J'ai travaillé avec une éditrice. Ce qu'elle voyait elle c'était le lecteur. Son travail consistait à servir d'intermédiaire entre moi et le lecteur. Je n'ai pas écrit et dessiné le livre dans l'ordre définitif. Je l'ai fait en plusieurs morceaux, à partir du début, du milieu, de la fin. Je n'avais pas la ligne du livre clairement en tête et finalement il s'est avéré que je me répétais, moi aussi. Elle trouvait parfois que je m'éloignais du propos parce que je rentrais un peu trop dans la vie familiale et pas assez dans le cœur de mon récit. Donc finalement elle m'a proposé une trame pour le livre, comment cela commençait, comment cela finissait, comment les chapitres étaient reliés entre eux.

J'avais écrit une dizaine de chapitres, il y en a quatre dans le livre ; il y en a beaucoup qui ont été fusionnés et il y a des pages qui se sont avérées inutiles ou pas assez bonnes et je lui ai fait confiance. Elle a trente ans d'expérience dans l'édition. Moi, c'était la première fois que j'écrivais. Alors même si c'est très autobiographique, j'ai pensé que son regard était beaucoup plus objectif que le mien, parce que j'étais beaucoup trop impliqué dans le travail. Elle aussi, mais différemment. Elle était impliquée parce qu'elle voyait le livre, le but final.

J'ai accepté son point de vue. J'aurais pu faire deux fois plus de pages et cela m'aurait pris deux fois plus de temps et le livre n'aurait pas été deux fois mieux. Donc j'ai compris qu'il fallait avoir le courage de couper, même si c'était des choses qui m'étaient très chères et que je voulais absolument dire. Voilà.

En revanche, je n'ai pas parlé d'Israël dans le livre. Donc le lecteur comprend dans le dernier chapitre que je ne suis plus en Belgique, que je suis en Israël. J'ai fait mes études, je me suis marié, j'ai un enfant, mais je n'ai pas trop expliqué pourquoi, ni comment. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses que je ne voulais pas confondre : la Shoah et la création de l'Etat d'Israël. Parce que je ne pense pas, comme certains disent, que c'est directement lié. Je pense que le sionisme est né bien avant la Shoah, qu'Herzl et son idée sont apparus lors du procès Dreyfus et pas à cause de la Shoah. Je ne pense pas qu'Israël existe à cause de la Shoah ni qu'Israël a instrumentalisé la Shoah pour que l'Etat existe. C'est ce que disent les négationnistes et les antisionistes. Donc je n'ai pas voulu qu'il y ait un passage dans le livre qui soit polémique, qui puisse faire l'objet de débats politiques. Par contre; le prochain livre portera là-dessus, sur les pages que je n'ai pas faites. Ce livre sera mon roman d'amour avec Israël. C'est un choix délibéré. Ce n'est pas une erreur.

Art Spiegelman a décrit les difficultés que comporte le fait de vivre avec son père et avec ses proches. Vous habitez en Israël depuis longtemps. Etes-vous parti car vous désiriez vous éloigner de vos parents ?

Je ne pensais pas comme cela à l'époque. J'étais tout simplement très sioniste. Depuis ma jeunesse. J'étais dans un mouvement sioniste et socialiste de jeunesse, Hachomer Hatzaïr, en Belgique, je n'en parle pas trop dans mon livre non plus.

Je n'ai pas fait ce livre pour un lectorat juif, il a pour moi une visée universelle et il aurait fallu que j'explique ce qu'est le Hachomer Hatzaïr, ce qu'est le sionisme, le socialisme... Je me suis dit que ce n'était pas dans ce livre que j'allais en parler. Mais cela a joué un rôle important dans ma jeunesse et j'étais sioniste grâce au mouvement de jeunesse. À l'âge de quinze ans, j'ai compris que je viendrai vivre en Israël quand je serai grand.

Je pense rétroactivement que j'ai fait un choix fort en quittant la maison et en venant faire ma vie en Israël. Mais j'aurais pu faire ma vie en Belgique. J'aurais pu rester voisin de mes parents et j'aurais même pu habiter chez eux. Mais disons que je ne suis pas venu vivre en Israël pour régler un problème avec mes parents. Je suis parti vivre en Israël parce que j'avais le projet de venir ici. Mais j'avais le sous-projet de finir mes études en Belgique avant de venir ici. Seulement quand j'ai commencé mes études d'architecture, la guerre de Kippour a éclaté. J'avais une grande sœur en Israël et j'ai senti que c'était un peu schizophrénique d'être en Belgique, d'y faire mes études et d'être préoccupé par un autre pays que celui dans lequel je vivais, où j'avais une sœur, des amis, de la famille et où il y avait la guerre. Je ne me sentais plus capable de rester en place, d'y faire ma vie encore quatre ans et demi, de finir mes études et de venir tranquillement. Donc, j'ai changé de programme. J'ai avancé mon alyah de quatre ans et demi, j'ai arrêté mes études. En Israël, j'ai commencé les arts graphiques, mes parents ont accepté. Je leur ai écrit une longue lettre d'une dizaine de pages en expliquant pourquoi c'était à ce moment-là que je prenais ma décision et ils m'ont soutenu.

Mais c'est vrai que la distance que j'ai installé entre eux et moi, c'était une distance nécessaire. Je pense que tous les enfants doivent le faire, c'est comme cela qu'on éduque nos enfants, pour les aider à se séparer de nous physiquement. Mais j'ai mis très longtemps à mûrir, à m'épanouir et puis à faire ce livre. Mais c'est vrai que l'alyah a facilité les choses pour moi. Mais il n'y a pas que mon alyah. Il y a aussi la femme que j'ai rencontrée ici. Tout cela a été très important pour moi.

J'ai vécu en Belgique dans un milieu totalement homogène, juif, ashkénaze, polonais, deuxième génération. Je ne connaissais aucune autre manière d'être juif. Ils n'étaient pas religieux, pas très pratiquants et pas très socialistes. C'était des commerçants honnêtes. Je ne savais même pas qu'il y avait des sépharades. En arrivant ici, j'ai découvert des dizaines de manières d'être juif que je ne connaissais pas. C'était intéressant pour moi.

Votre roman graphique finit positivement, avec beaucoup d’humour, sur la Shoah, entre vous, votre père et vos enfants. Considérez-vous que l’humour est une bonne approche pour discuter de ce thème ? Y a-t-il des limites lorsqu'on aborde ce sujet ?

D'abord l'humour fait partie de ma vie depuis toujours. Pour moi c'était primordial quand j'ai commencé à écrire ce livre. Dans tous les souvenirs auxquels j'ai fait appel, il fallait que je mette dans le récit des choses comiques, un peu grotesques aussi. La seule chose qui est restée dans l'ordre d'origine, ce sont les six premières pages. Dans les deux premières, je voulais aborder la Shoah avec de l'humour : qui a le droit de roter à table, roter à table je trouve ça marrant. Je voulais d'emblée que l'humour soit présent dans le livre.

Comment avez-vous raconté à vos enfants l’histoire de votre famille/de votre père ?

J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de communication entre les parents et les enfants. Les parents ne nous parlaient pas beaucoup. On n'avait pas vraiment voix au chapitre. Il y avait quelque chose de générationnel, c'est une génération qui était comme cela en fait. Tandis que ma femme et moi avons toujours beaucoup parlé aux enfants. Ils connaissaient plein de choses sur moi, mais évidemment ils ne connaissaient pas tout ce qui était écrit dans mon livre, mais ils l'ont beaucoup aimé, chacun de nos trois fils, ils ont aujourd'hui 38, 33 et 29 ans. Je pense qu'ils se sentent très fortement troisième génération, très justement d'ailleurs. Ils ont une bonne relation avec mon père.

Dans les années où moi j'avais des difficultés avec mon père, dans les années qui ont suivi le suicide de mon petit frère, ils savaient que j'avais une relation compliqué avec mon père et ma mère à l'époque. Ils savaient que c'était dur, ils savaient que je souffrais.

Le livre n'a fait que concrétiser plein de choses qu'ils savaient déjà. Je ne leur ai pas appris grand-chose, sauf à propos de mon frère. Ils étaient encore petits, ils ne savaient rien au sujet de la lettre qu'il m'a écrit. J'étais dans un état terrible à ce moment-là. La scène où mon fils s'occupe du dîner et met la table pendant que je lis la lettre, ce n'était pas tout à fait cela en réalité. C'était un peu différent. Mais je trouvais que dans l'histoire cela marchait très bien.

Je me suis vraiment effondré dans un fauteuil, je n'étais plus capable de tenir sur mes jambes et je leur ai demandé de me laisser un petit moment, je leur ai dit que j'avais mal à la tête et que dès que cela irait mieux, je m'occuperai du repas. C'est ce qui s'est passé en réalité. D'un côté je suis complètement enfoncé dans le drame de la lettre, dans tout ce que j'apprends et dans les questions que je me pose… que veut-il que je fasse avec cette lettre… et mon fils me dit : « Egoutte les pâtes. Papa, tu viens sinon elles vont coller. » Donc c'est tout le temps un rappel à la réalité et je suis complètement en dehors. A un moment donné, je suis plus du tout en prise avec cette réalité. Plus capable de m'assumer pendant dix minutes. Et je trouvais que c'était très fort de mettre ce passage dans le livre. Mes fils ne m'ont pas dit : « Papa ce n'était pas du tout comme dans le livre. Ils ont beaucoup aimé la manière dont je l'ai raconté.»

Vous écrivez que votre mère a considéré sa propre histoire pendant la Shoah comme moins importante que celle de votre père. Avez-vous essayé d’en savoir plus sur son histoire ? Pourquoi n'en parlez-vous pas dans votre livre ?

De son vivant très peu. Elle est retournée en Suisse, elle a retrouvé des amis de l'époque. J'ai un oncle et une tante qui sont encore en vie, qui étaient avec elle en Suisse mais pas dans la même famille, ils se voyaient, ils se rencontraient. Elle n'a pas pris la peine de tout raconter dans l'ordre. En vérité, quand elle est repartie pour la première fois en Suisse avec mon père, pour ce pèlerinage, on avait déjà quitté la maison. Tout est arrivé pour nous un peu trop tard. Quand on était encore tous à la maison, on ne savait rien de nos parents. Quand on a commencé à savoir, on était déjà très occupés à fonder nos propres familles. On n'avait plus tellement le temps d'écouter leurs histoires. Ils ont un peu raté le coche, comme on dit.

C'est compliqué d'être assis autour d'une table, d'avoir le temps d'être ensemble, d'avoir le temps de s'écouter. Si ça ne se passe pas quand les enfants sont encore enfants, il faut parfois des années pour qu'ils se ré-intéressent un peu aux parents. C'est mon père qui a fait comprendre à ma mère que son histoire à côté de la sienne n'était rien, j'en suis sûr, je ne lui ai pas posé la question, mais je le sais, je l'ai senti. Après le suicide de mon frère, j'en ai énormément voulu à mes parents pendant des années. Je n'étais pas disposer à les écouter. Ma mère est décédée en 2011. J'ai décidé que les choses que j'allais dire à ma mère, je n'allais pas les dire dans le livre, j'allais les garder pour moi. J'allais laisser le lecteur avec plein de questions notamment : « Pourquoi parles-tu tellement de ton père et tellement peu de ta mère ? ».Je pense que j'ai été beaucoup plus influencé par mon père dans ma vie. Je suis devenu ce qu'il a voulu être. Il s'est complètement projeté sur moi.

Je n'ai pas voulu me servir de ce livre pour régler des comptes avec ma mère, d'autant qu'elle n'était plus en vie. C'était trop facile. Mais je lui ai quand-même fait comprendre entre les lignes qu'elle n'était pas très maternelle, qu'elle nous a fait aller au pensionnat. Je savais que cela n'allait pas être facile pour mon père, mais c'est la vérité.

Je voulais d'abord avoir le sentiment que je disais des choses essentielles. Par exemple, mon père, à chaque fois que je le rencontre, le passage dont il me parle toujours c'est quand on est au café et qu'il râle : le café est trop chaud et le beurre est trop dur et je lui dis : tu es un râleur. C'est la scène qui l'a le plus marqué dans le livre, le fait que j'ose dire que c'est un râleur alors qu'il n'en est pas un. Il ne s'en rend pas compte, mais il a d'autres défauts. Mais j'ai quand-même voulu le lui dire et je le lui ai dit en face sur le moment. C'est une scène absolument réelle. Je l'ai noté dans un journal. Je me suis dit cela allait être dans mon livre.

Il faut que les gens sachent que mon père, le héros de la guerre, c'est aussi un râleur, qu'il est chiant, il faut qu'ils le sachent. Parce qu'ils vont avec lui à Auschwitz, ils le voient une fois pendant deux heures dans leur vie. Et moi je le connais depuis 59 ans et il y a des choses sur lui que j'ai voulu dire. Au départ je me suis dit, il y a des choses qui montrent justement cet autre côté de mon père. Je savais que cela allait le gêner mais qu'en même temps ça allait l'humaniser. Parce qu'à leurs yeux, c'est un héros, c'est une personnalité. Ce n'est pas un homme en chair et en os, ce n'est pas un homme qui a des défauts et des qualités. Mon père est devenu un monument vivant en Belgique et moi je voulais montrer que ce n'était pas un monument vivant, qu'il a des côtés extraordinaires et aussi d'autres côtés. Le père qui m'a élevé ce n'est pas celui qu'ils connaissaient, parce qu'il est devenu comme ça quand il a commencé à parler. Durant notre enfance, il ne parlait pas. C'était un homme un peu brisé, malade, déprimé. Ce n'était pas facile, pour nous et pour lui. Mais cela, ils ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. A travers le livre, je lui fais comprendre qu'il n'est pas le seul à avoir souffert. Mon père pensait qu'il avait le monopole de la souffrance. Même l'histoire de ma mère n'avait aucune importance. C'est un peu cela, le livre fait une espèce de mise en comparaison des souffrances.

En comparaison avec « Maus », vous ne dites pas grand-chose de l’histoire de votre père à Auschwitz et de la manière dont il a survécu, vous vous penchez plutôt sur votre relation avec lui. Est-ce parce qu’il a lui-même écrit un livre sur sa vie pendant la Shoah et que vous ne vous sentez plus obligé de documenter ce qu’il a vécu ?

Bien sûr. C'est la grande différence avec « Maus ». Parce qu'Art Spiegelman fait parler Vladek contre son gré pour la première fois de sa vie. Au départ, il ne se montre pas très coopératif, mais finalement il se lâche et cela lui fait du bien. Moi je n'avais pas du tout cet objectif. Je voulais faire parler ma génération. Je voulais un peu faire entendre la voix de toute une génération à travers mon histoire. Je savais qu'en faisant quelque chose de très personnel, de très intime, j'allais faire quelque chose de très vrai. Dans lequel d'autres avaient des chances de se reconnaître et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup se sont reconnus dans mon histoire, la lourdeur de ce non-dit, de l'ambiance qu'il y avait, de la Belgique de l'après-guerre…

J'ai fait beaucoup de recherches pour recréer la Belgique des années soixante dans le livre. J'ai cherché des images sur Google. Je n'avais pas de photos donc j'ai fait des recherches pour réinventer cette Belgique de sorte à la rendre crédible comme un décor de théâtre ou de cinéma. Beaucoup ont ressenti la Belgique de cette époque, énormément de Juifs belges de cette époque s'y sont identifiés. Beaucoup de mes amis d'enfance m'ont écrit que c'était leur histoire aussi et cela m'a fait très plaisir. Mais ceux qui étaient belges mais non juifs, eux aussi ont retrouvé la Belgique, parce que je parle de l'école, du pensionnat….

J'estime qu'il y a des choses importantes à dire, dans la douleur du rapport parents-enfants, la difficulté de savoir, le poids du non-dit, le poids de la parole. À quel point le côté familial et le côté historique de l'époque sont mélangés.

Quand en Israël on dit « deuxième génération », on a l'impression de savoir de quoi on parle, on sait qu'il est question de la « deuxième génération » de la Shoah. En France, quand j'ai dit à la maison d'éditions Dargaud que je voulais absolument qu'on appelle le livre « Deuxième génération », ils ont accepté et ensuite ils m'ont dit qu'ils avaient fait une petite enquête et que tout le monde ne comprenait pas que « deuxième génération » signifie « deuxième génération » de la Shoah. Alors on a dit qu'il fallait un sous-titre et une image. Je leur ai tout de suite dit que le sous-titre devait être : « Ce que je n'ai pas dit à mon père », ça leur a immédiatement plu. Puis j'ai dessiné une image où on voyait qu'il y avait un rapport avec les camps et que c'était un livre sur les camps. Donc il a quand même fallu que la couverture du livre à travers son titre, son sous-titre, l'illustration et la couleur permette d'expliquer.

The good news:

The Yad Vashem website had recently undergone a major upgrade!

The less good news:

The page you are looking for has apparently been moved.

We are therefore redirecting you to what we hope will be a useful landing page.

For any questions/clarifications/problems, please contact: webmaster@yadvashem.org.il

Press the X button to continue